2019年11月8日~24日の17日間

掛川市肴町に「O-CHA処チャ茶」が復活します!

ぜひ遊びにきてくださいね♪♪♪

掛川市肴町に「O-CHA処チャ茶」が復活します!

ぜひ遊びにきてくださいね♪♪♪

2008年09月04日

利休の茶の湯

先週開催された木曜サロン「茶の湯のこころ」コースの第2回目。

先週開催された木曜サロン「茶の湯のこころ」コースの第2回目。「利休の茶の湯」というテーマで、禅と茶の精神性のつながりを中心に 今回も奥深いお話をうかがいました。

茶の湯の歴史を知らない私でも「利休といえば侘び茶」というイメージは浮かびます。

じゃあ、侘び茶以前の茶の湯はどんなふうだったのかと言えば、広い書院で豪華な道具を並べ 型や決まり事を重んじた複雑な点前で行われていた書院茶と呼ばれるもの。

じゃあ、侘び茶以前の茶の湯はどんなふうだったのかと言えば、広い書院で豪華な道具を並べ 型や決まり事を重んじた複雑な点前で行われていた書院茶と呼ばれるもの。これは武家貴族が美術品を鑑賞をしつつ社交する場という意味合いが大きかったようです。

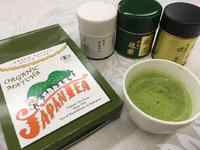

写真のような立派な棚(台子)に並べた手の込んだ道具を用いたので「書院台子の茶」とも言うのだとか。

(茶道の世界では常識なのかもしれませんが、私は初めて拝見しました "^_^" )

そういった書院茶の煩雑な点前を簡素化することで、目先にとらわれることなく 茶の湯の心のあり方や真理をはっきりとさせようとしたのが侘び茶の世界。

徹底的に無駄を省き単純化することで本当に大切なものはなにかが見えてくる。

無駄のない自然さから必然的に必要充分な「型」が生まれるため、お点前のひとつひとつには必ず深い意味がある。

そのひとつひとつの所作に集中することで心がこもり やがて「三昧(ざんまい)」の境地に至ることができる。

それはまさに禅の精神性の世界に通じるもの。

こういった簡略化を追求していくと いわゆる流派の違いというものはなくなる。

ということで、登場するのが以前チャ茶でも講座を開いていただいた「簡略点前」。

ということで、登場するのが以前チャ茶でも講座を開いていただいた「簡略点前」。簡略というのは決して省略のことではなく、そういった簡素化を踏まえた上でのお点前です。

白雲先生自ら盆点前をしてくださり、その後受講生の皆さんも簡略点前に挑戦してみました。

シンプルに見えて いざやってみると、あれ?どっちに置くの?次はなんだっけ?と動きが止まってしまいます。

でも、手順や動作を気にしながらのお点前では そこに意識がいってしまっていて 先生曰く「自我が消えていない」ということなんですね。

所作の意味を知ることは大切だけれど、結局は頭で覚えるものでなく 稽古を重ねることで身についてゆくものということのようです。

う~ん、やっぱり奥が深いです。

でも、今回もとても心に響くお話をうかがえて背筋がシャンとした気分です。

この気持ちを維持できるように修行しなければ・・・(^^ゞ

次回9月25日(木)のテーマは「禅茶録解説」。

古書や逸話をもとに禅から茶道をみてゆくとのこと。

茶禅録をふまえながらお茶をいっぷく、という時間もあるようですのでお楽しみに♪

Posted by cyacya at 00:52│Comments(2)

│チャ茶のイベント報告

コメント

みなさま、いい時間をもててうらやましいことでございます。

平成の利休こと竹の利平。

平成の利休こと竹の利平。

Posted by 竹と利平 at 2008年09月04日 12:44

竹と利平さん☆

はい。とてもいい時間でした。

掛川にお越しの際は ぜひ(*^_^*)

はい。とてもいい時間でした。

掛川にお越しの際は ぜひ(*^_^*)

Posted by りる at 2008年09月05日 01:01

at 2008年09月05日 01:01

at 2008年09月05日 01:01

at 2008年09月05日 01:01